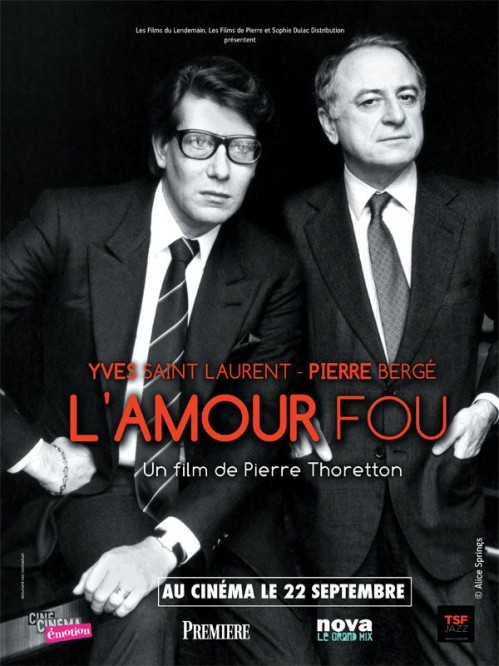

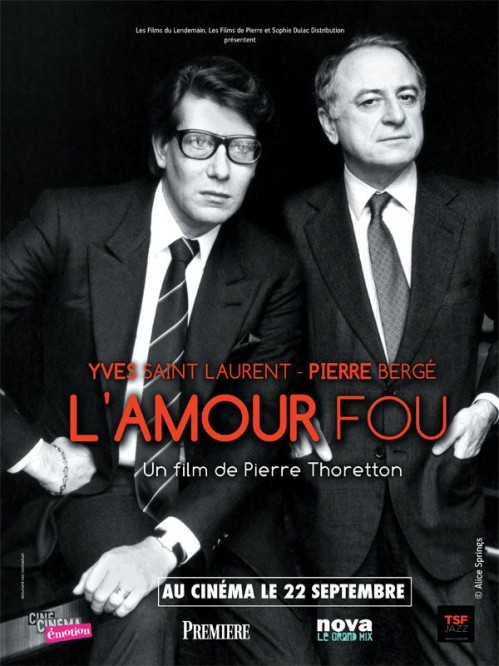

Fiche technique :

Réalisation : Pierre Thorreton. Scénario : Pierre Thorreton et Eve Guillou. Montage : Dominique Auvray.

Musique : Come Aguiar.

Durée : 100 mn. Sortie en salles le 22 septembre 2010.

Résumé :

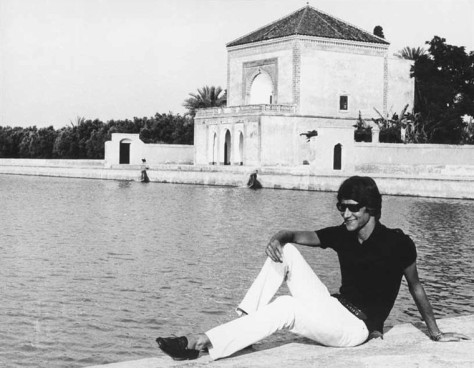

1958 : Yves Saint Laurent et Pierre Bergé se rencontrent, le premier est alors âgé de 22 ans et le second de

28. Chacun a trouvé l'homme de sa vie. C'est tout du moins ainsi que Pierre Bergé raconte leur rencontre. Début d'une histoire d'amour qui durera 50 ans avec ses hauts et ses bas, jusqu'à la mort

du couturier en 2008. On voit Saint Laurent au travail et surtout L'Amour fou nous invite dans l'intimité des deux hommes.

© Pierre Bergé

L'avis de Bernard

Alapetite :

On assiste depuis la mort d'Yves Saint Laurent à une sorte de canonisation du couturier sous la houlette et

la férule (les deux à la fois) de Pierre Bergé qui s'est intronisé grand pontife de ce nouveau culte. On nous a bien dévoilé quelques turpitudes du futur bienheureux, sachant qu'un saint n'est

jamais aussi grand que s'il a fauté ; c'est donc sur le modèle de Saint-François d'Assise que s'édifie le monument à la gloire d'Yves Saint Laurent. Le film de Thorreton en est la nouvelle

pierre, soyons certain que cela ne sera pas la dernière.

Le premier moellon fut posé au lendemain de la mort du héros par Pierre Bergé qui endossa pour l'occasion le

costume de Bossuet, lors de l'émouvante et brillante oraison funèbre qu'il prononça aux obsèques de son ami.

Depuis cet acte fondateur, il n'y a pas un mois sans un nouvel apport à l'édifice. En vrac, il y eut la

vente de la faramineuse collection du couple, puisque couple il y a dans la légende dorée que Bergé promeut. Ce fut l'acmé du culte dans la grande nef du Grand Palais. C'est aussi celui du

documentaire. Je rappellerai que Pierre Bergé est partie prenante d'une société de ventes aux enchères qui veut tailler des croupières à Sothesby’s et

autres. La grande vente-spectacle fut suivie de plusieurs autres pour assoir dans le public l'idée que l'on avait à faire à un couple d'esthètes. Pierre Bergé aurait sans doute bien voulu accoler

au nom de son ami l'épithète de mécène, au même titre qu'un François Pinault (je reviendrai sur le parallèle entre Pinault et Bergé). Mais force est de constater qu'ils n'ont jamais soutenu l'art

contemporain et n'ont misé que sur des valeurs sûres et reconnues de l'art : Picasso, Matisse... Ces ventes ont mis en lumière cette collection d'art passionnément réunie. Elles ont dévoilé

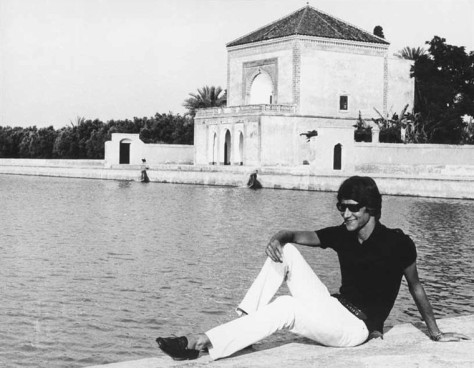

une quête permanente du beau qui s'est matérialisée des jardins Majorelle à Marrakech au château Gabriel en Normandie en passant par la rue de Babylone.

© Pierre Boulat Courtesy Association Pierre &

Alexandra

La teneur de la collection, dont on a une bonne idée en sortant de la projection du film, devrait amener à

de nombreuses réflexions, c'est la richesse du film d'en faire naître de nombreuses. La principale tient justement à l'absence d'art contemporain, à l'exception du fameux portrait d'Yves Saint

Laurent par Warhol, dans la caverne d'Ali Baba du couple. La différence avec un collectionneur comme Pinault est qu'Yves Saint Laurent et Pierre Bergé aimaient s'entourer de chefs-d’œuvre pour

vivre avec, pour être bien dans leurs cavernes. Il ne faut pas oublier que l'on a à faire à une collection privée; le grand public ignorait tout, avant la mort du couturier, des merveilles

qu'avaient accumulé les deux hommes avec autant de goût que de perspicacité et sans ces "conseillers" qui sont les véritables organisateurs de la plupart des collections des richissimes. Le

premier souci de Pierre Bergé et d'Yves Saint Laurent était le plaisir que pouvait leur apporter l'acquisition d'une nouvelle pièce, une jouissance au quotidien. Mais comment en imaginer une

comparable, avec par exemple les œuvres de la collection Pinault dont je serais curieux de voir la décoration de ses demeures. S'imagine-t-on vivre avec le jeune Hitler en prière, de Maurizio

Cattelan, dans un coin de son salon alors que plus loin, dans la chambre à coucher par exemple vous auriez les horreurs nazies et lilliputiennes des frères Chapman et dans la salle à manger, pour

alimenter les conversations durant les diners, une copulation en trois dimensions de Jeff Koons !

Ne pensez pas que cette digression est étrangère au film car en son centre se trouve la question de la

nature de l'art, de sa place dans la cité et dans la vie de chacun. À l'inverse d'Yves Saint Laurent et de Pierre Bergé, l'idée de collection comme décor de vie va à l'encontre du souci muséale

de la plupart des grands collectionneurs d'aujourd'hui.

© Pierre Boulat Courtesy Association Pierre &

Alexandra

Puis on a vu dans les kiosques apparaitre un numéro de Têtu, seul magazine gay de quelque audience

en France, dont Pierre Bergé est le propriétaire, voué entièrement au culte et à la mémoire d'Yves Saint Laurent. Il y a peu de temps, on a pu voir, cette fois dans les vitrines des librairies

Lettres à Yves, un livre signé Pierre Bergé en personne et paru dans la prestigieuse collection blanche des éditions Gallimard. Je me suis laissé dire que Pierre Bergé aurait des

velléités académiques. On peut considérer ce mince ouvrage comme une suite à son beau livre de portraits Les jours s'en vont et je demeure que Pierre Bergé a écrit et que l'on

peut trouver en Folio. À les lire, on peut regretter que leur auteur ne se soit pas plus consacré aux lettres. Le petit opuscule a rejoint dans les vitrines les beaux livres illustrant la fameuse

vente dont Histoire de notre collection - Pierre Bergé/Yves Saint Laurent, qu'il a concocté avec Laure Adler et qui a été édité par Actes Sud. Les mânes de Saint Laurent réussirent même à investir les bacs des disquaires avec l'album Une vie Saint

Laurent d'Alain Chamfort.

Il y a eu encore cet été la rétrospective Yves Saint Laurent au musée du Petit Palais. J'arrête là cette

nomenclature, qui est loin d'être exhaustive, des évènements dont la vedette fut Yves Saint Laurent, iconisé depuis sa mort.

Je rappellerai un incident qui illustre bien la finalité de toute la gesticulation de Pierre Bergé depuis

deux ans, celui du décrochage sur ordre de l'homme d'affaires du portrait d'Yves Saint Laurent qu'il avait prêté pour l'exposition Le grand monde d'Andy Warhol qui s'est déroulée au

Grand Palais au printemps 2009, sous prétexte que le tableau était présenté au milieu d'autres portraits de couturiers, dont les effigies de Sonia Rykiel, Giorgio Armani, Hélène Rochas,

Valentino... et non parmi ceux que Pierre Bergé considère comme les égaux d'Yves Saint Laurent, les grands artistes de la deuxième moitié du XXème siècle croqués par Warhol tels Lichtenstein,

David Hockney, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, Beuys... En définitive, tout le colossal effort de promotion d'Yves Saint Laurent n'a qu'un seul but, que l'on peut juger

admirable ou pitoyable, faire que notre époque délivre à son ami un passeport d'Artiste avec un A majuscule pour traverser les tempêtes de la postérité.

© Alice Springs / TDR

Revenons à nouveau à notre propos sur la place et la nature de l'art. La haute couture est-elle un art ?

Pour ma part, je pencherais pour la qualifier d'artisanat mais malheureusement ce beau mot, comme beaucoup d'autres de nos jours a été dévoyé. On le voit, la question n'est pas simple, pas plus

que futile. Entendons-nous bien, il n'est pas question pour moi de nier le talent d'Yves Saint Laurent, qui fut immense comme le prouve les modèles que nous apercevons dans le film, mais de

réfléchir sur la nature de son travail et la place que lui accordera l'Histoire, puisque c'est d'emblée à ce niveau que se situe le souci de Pierre Bergé qui est le véritable auteur du

documentaire. Cette interrogation m'amène à constater la relativement piètre image que donne le film d'Yves Saint Laurent qui n'y parait pas toujours ni cultivé ni très intelligent alors que

l'inspiration de ses créations dénote à la fois d'une grande sensibilité mais aussi d'une large culture que corrobore son amour de Proust (son refuge n'était-il pas une bibliothèque ?) et

surtout l'excellence de la faramineuse collection.

Revenons à notre sujet, mais peut-être l'avez-vous oublié, qui est le film. Ce dernier est composé d'images

d'archives mêlant défilés et interviews d'Yves Saint Laurent, de photos personnelles, clichés intimes de l’homme privé, dans ses demeures, auprès de ses quelques rares amis, et principalement

d'entretiens avec Pierre Bergé, filmés par Thorreton l'année dernière, en six sessions étalées sur quatre mois.

Il y a aussi, mais pas assez, des confessions des proches amies des deux hommes, comme Loulou de La Falaise

et Betty Catroux.

© Patrice Habans

Yves Saint Laurent - Pierre Bergé, l'amour fou a pour point de départ l'idée d’un documentaire sur les maisons d’Yves Saint Laurent et de Pierre Bergé, ce qui fait que

la fameuse collection des deux hommes demeure au centre du film. Mais bien vite, le cinéaste s'est aperçu que leurs habitants étaient un sujet d'une toute autre ampleur. Ainsi est né le portrait

de ces deux hommes fascinants. Passent un peu trop vite quelques "peoples". Ainsi apparaissent furtivement Andy Warhol, Mike Jagger, Jack Lang, François Mitterrand, avec lequel Pierre Bergé

cultive (?) un mimétisme hallucinant. La grande intelligence et la mégalomanie sculptent-elles les visages et les silhouettes ? Mais l'entourage est presque entièrement hors champs. À propos de

« people », Yves Saint Laurent-Pierre Bergé, l'amour fou est co-produit par Les films du lendemain, une société de production à laquelle sont associés notamment François

Pinault et Bernard-Henry Levy...

Ce qui a fasciné Pierre Thorreton, qui n'avait réalisé jusqu'à présent qu'un moyen métrage, Entre Chien

et Loup, c'est la durée, peut-être encore plus que l'essence, de la relation entre les deux hommes : « Je ne connais pas de lien semblable autour de moi. Dans ma famille ou mon

entourage, je n’ai jamais connu quelqu’un qui ait vécu cinquante ans avec la même personne. L’histoire que je voulais raconter, c’était surtout : de quoi le lien qui unit ces deux hommes pendant

si longtemps était-il constitué. » Le temps est donc le grand sujet caché du documentaire. Pour des hommes aussi connus les images d'archive ne manquent pas, surtout en ce qui concerne

Yves Saint Laurent, dont la figure phagocyte trop le film ; alors que la personne la plus intéressante et la plus opaque du couple est Pierre Bergé, mais dans Yves Saint Laurent-Pierre Bergé,

l'amour fou c'est d'abord Bergé qui raconte Saint Laurent et là réside le principal défaut du film, qui induit tous les autres, l'absence de regard extérieur tant on sent le cinéaste au

service de son modèle.

© Pierre Bergé

L'abondance de la matière fait que le film s'est donc essentiellement construit au montage et ce qui a été

abandonné en dit beaucoup plus que ce qui nous est montré. Tout l'art du documentariste est de donner une homogénéité à son matériel qui est presque toujours hétérogène. Il faut par exemple qu'il

évite les contrastes trop forts de lumière pour négocier en douceur le passage d'une séquence en noir et blanc à une autre en couleur. Il y a un grand travail de lissage à réaliser. Dans le cas

présent, Thorreton y réussit assez bien en jouant par exemple sur la tonalité qu'il donne aux interview de Pierre Bergé traitées dans des couleurs sourdes et chaudes, dans les bruns et les ocres

qui font que nous ne sommes pas trop heurtés lorsque survient un document d'époque en noir et blanc inséré au sein d'une interview. Il a aussi retravaillé entièrement des séquences d'archives

comme le discours d'adieu de Saint Laurent, retraitées en noir et blanc, remontée en y insérant des flashes qui entrecoupent le discours. Si le montage est souvent habile et offre de belles

transitions comme celle d'un plan sur le dos d'une robe fleurie à un autre sur un buisson non moins fleuri du jardin de la villa de Marrakech, il aurait néanmoins gagné à être plus resserré pour

nous éviter quelques plans complaisants comme celui de Pierre Bergé mangeant un œuf à la coque, à moins que ce soit pour nous montrer combien ce milliardaire a su rester simple... Le réalisateur

a su éviter un écueil qui guette tous les films d'interviews, le statisme, par la judicieuse idée de prendre comme fil rouge de son scénario la fameuse vente. On voit d'abord les œuvres in

situ puis tout leur cheminement jusqu'à l'adjudication. Rien que pour ces images, l'amateur d'art ne peut manquer ce film.

Il est dommage que, comme c'est si souvent le cas, le cinéaste n'est pas su choisir une fin et nous en

présente dans les dernières minutes de son opus, plusieurs possibles, s'arrêtant malheureusement sur celle qui me parait la moins pertinente et dont je n'ai pas vraiment compris le sens ; mais je

fais confiance à un de mes lecteurs pour être plus perspicace que moi et me l'expliquer...

Le flot d'images est scandé d'une musique au piano, à la fois rythmée et nostalgique.

Malheureusement pour l'entreprise de Thorreton, en abordant son film, j'avais en mémoire un chef-d’œuvre de

la même espèce, non moins hagiographique, Chris and Don, a love story de Tina Mascara et Guido Santi, sur un amour qui lui n’a duré "que" 34 ans entre l'écrivain Christopher Isherwood et

le peintre Don Bachardy.

© Pierre Bergé

La comparaison ne peut être que défavorable pour Yves Saint Laurent-Pierre Bergé, l'amour fou,

indépendamment des qualités du film, en raison de la nature même des hommes qui en sont les héros. Car contrairement à Isherwood et Bachardy, Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, j'y reviens, ne

sont pas à mon avis des artistes. Ils ne sont pas, d'une part, habités par un univers intérieur et, d'autre part, n'ont pas pour le cinéaste qui les filme d'Œuvre, ou du moins d'œuvre pérenne à

montrer à l'écran. D'autant que d'une manière inexplicable, on n'y voit presque pas de dessins exécutés par Saint Laurent pour les créations de ses vêtements; alors que l'on nous dit, à plusieurs

reprises, qu'ils sont admirables. En ce qui concerne Pierre Bergé, lui-même ne revendique pas le titre d'artiste, ou alors il faudrait que la ploutocratie soit un art et à ce compte-là, Jésus

grand multiplicateur de petits pains et de poissons serait un grand artiste... Le cas d'Yves Saint Laurent est plus compliqué. Toutes les actions qu'a mises en branle Pierre Bergé depuis la

disparition de son ami sont pourtant pour l'installer dans ce statut d'artiste et même d'artiste majeur du XXème siècle. Ce remue-ménage qu'il a orchestré me parait vain. Ce qui caractérise l'art

c'est qu'il traverse les époques. Une œuvre est alors admirée pour elle-même, sans que l'on tienne compte du contexte dans laquelle elle a été créée. Contexte que le regardeur de nos jours ignore

malheureusement de plus en plus. Qu'est-ce qui est plus éphémère que la mode, domaine dans lequel Yves Saint Laurent a œuvré toute sa vie ? Qui peut penser que l'on regardera demain ses

créations autrement que comme des marqueurs d'une époque révolue ? Il n'en va pas autrement du New Look de Dior, maison dans laquelle Yves Saint Laurent a commencé sa carrière, ou des

modèles de Poiret ou de Worth... N'y a-t-il pas un hiatus irrémédiable entre l'éphémère et l'art, donc entre la mode et l'art ? Mais il est possible que je parle d'un temps qui n'est plus et

que pérenne et art ont divorcé aujourd'hui…

Peut-être qu'avec ce film, s'apercevant que l'entreprise de faire d'Yves Saint Laurent un artiste majeur

était désespérée, Pierre Bergé a voulu infléchir son action pour cette fois, faire du couple qu'il formait avec Yves Saint Laurent, le modèle du couple gay moderne. Il me semble que cette

tentative est également vouée à l'échec et cela pour plusieurs raisons. La principale en est l'impossibilité pour un public, gay en particulier, de s'identifier à ce couple composé d'aussi

extraordinaires personnages que le commun serait fou de vouloir imiter. D'autre part, il me parait difficile d'entrer en empathie avec des personnes qui, en dépit de leurs qualités (ou à cause

d'elles ?) sont aussi peu sympathiques, tout en réussissant le tour de force d'être très souvent émouvantes. Enfin pour ma part, et je ne crois pas être le seul, j'ai toujours trouvé curieux pour

un homosexuel de se vouer corps et âme à rendre les femmes désirables alors qu'il ne les désire pas...

Pierre Thorreton, répondant à une question sur la genèse de son film, cite une phrase de Pierre Bergé :

« J’aimerais fonder un musée sur le fronton duquel serait écrit : d’où vient l’argent, où va l’argent ? » Si l'on sait à peu près où va l'argent de Pierre Bergé, ce n'est pas

encore ce film qui répondra à la question qui m'a toujours tarabusté au sujet de Pierre Bergé : d'ou vient cet argent ? C'est amusant de faire encore un parallèle avec une autre grande fortune de

France irriguant (arrosant ?) la classe politique française (il ne faudrait tout de même pas oublier que Pierre Bergé a été le grand bailleur de fonds de Ségolène Royal ; aujourd'hui ses

largesses iraient, si j'en crois les rumeurs des couloirs de la rue de Solférino, du côté de Manuel Valls), je voudrais parler de la famille Bettencourt qui au contraire de Pierre Bergé, dans

leur cas, on sait d'où l'argent vient mais peu où il va.

La modestie et la pudeur de Pierre Bergé, car il y a de la pudeur et de la modestie chez cet orgueilleux qui

n'est pas sans vanité (mais qui en est exempt ?), nuisent à la clarté du propos. Comment peut-on mesurer la charge émotionnelle contenue dans la séquence où l’on voit Bernard Buffet croquer le

portrait du jeune Yves Saint Laurent (c'est la seule œuvre de Bernard Buffet que l'on verra dans le film), si l'on ignore que Bernard Buffet a été le compagnon de Pierre Bergé qui fut son amant

et que le modèle du peintre vient de le remplacer dans le lit de son ancien mentor. Rien de cela n’est dit dans le film et le spectateur a le sentiment que Pierre Bergé est né de sa rencontre

avec le jeune couturier ! Il suffit de lire le livre de portraits qu'il a écrit et la biographie de Bernard Buffet, Bernard Buffet, le samouraï, par Jean-Claude Lamy (j'ai chroniqué ce livre ici) pour savoir qu'il n'en est rien.

De même, si l'homme d'affaires évoque les raisons de la vente de la collection, il ne dit pas que c'était

aussi dans le but de récolter des fonds pour sa fondation pour la lutte contre le sida, pour laquelle depuis des années il donne très généreusement. Bergé est un ploutocrate qui parfois oublie de

compter.

Yves Saint Laurent - Pierre Bergé, l'amour fou démontre qu'une opération de marketing, paradoxalement désintéressée, peut déboucher sur une œuvre talentueuse aussi

grosse d'émotion que de questions.

[Note de Daniel Conrad Hall : Un grand merci à Aurélie Clion, Assistante

Promotion/Communication de Sophie Dulac Distribution, pour l’invitation en projection de presse, les documents (dont les photos ici reproduites) et pour son professionnalisme (et son écoute

constante).]

Commentaires